SCIENZA E RICERCA

Antichissimi microfossili nel sottosuolo raccontano gli albori della vita

La Barberton Greenstone Belt, in Sudafrica, dove sono stati rinvenuti i microfossili. Foto: Axel Hoffman

3,42 miliardi di anni fa la Terra era quel che oggi definiremmo un inferno: il pianeta, giovanissimo, era bombardato da piogge di meteoriti e caratterizzato da un’intensissima attività vulcanica; la crosta terrestre era ancora in formazione, e l’atmosfera era ancora pressoché priva di ossigeno.

Eppure, 3,42 miliardi di anni fa la Terra già ospitava la vita. Le testimonianze chimiche, geologiche e paleontologiche sulla fase iniziale della storia della vita si accumulano, restituendoci un’immagine sempre meno sfocata di quell’antichissima era, che in termini geologici costituisce l’eone Archeano. Tra le più recenti scoperte relative alla vita primitiva vi è uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, in cui un gruppo internazionale di ricercatori dà notizia del ritrovamento di antichissimi fossili microbici – risalenti, appunto, a 3,42 miliardi di anni fa – vissuti in un ambiente anossico nel sottosuolo. Il fossile è stato ritrovato in un affioramento della Barberton Greenstone Belt, nel Sudafrica orientale: si tratta di ritrovamenti filamentosi composti da materiale carbonaceo, che presentano uno strato interno e un rivestimento esterno, somiglianti ad una struttura cellulare.

Come spiega a Il Bo Live Barbara Cavalazzi, docente di Geobiologia e Astrobiologia all’università di Bologna e prima firmataria dello studio, «Le nostre conoscenze su quei primi milioni di anni della vita sulla Terra sono aumentate notevolmente negli ultimi cinquant’anni. Nonostante questo, sono ancora molte le difficoltà che riscontriamo nell’acquisire conoscenze certe: la documentazione fossile, andando così indietro nel tempo, è discontinua; inoltre, i microrganismi fossili che studiamo sono così semplici che è difficile distinguerli con certezza assoluta da strutture di matrice inorganica».

Ad oggi sappiamo che, intorno a 3,5 miliardi di anni fa, la Terra era già popolata da diverse forme di vita: lo dimostrano le stromatoliti, antichissime strutture sedimentarie che, allo stato attuale delle conoscenze, sono la più antica testimonianza indiretta di attività biologica. La complessità di tali strutture suggerisce, tuttavia, che esse non siano il prodotto delle prime, semplicissime, forme di vita, e inducono gli studiosi a pensare che, nonostante non se ne sia ancora trovata la prova, la vita esistesse prima di 3,5 miliardi di anni fa.

Le prove dirette di forme di vita primitive – fossili di microrganismi risalenti al Precambriano – sono molto esigue. Tra le più antiche ve n’è una, rinvenuta in un affioramento in Groenlandia, che risalirebbe a 3,7 miliardi di anni fa; tuttavia, la sua effettiva origine biologica è controversa, e non è perciò ufficialmente riconosciuta come il più antico microfossile noto. Il più antico microfossile universalmente accettato risale, invece, a 3,0 miliardi di anni fa: nell’arco dei precedenti settecento milioni di anni, abbiamo testimonianze discontinue e perlopiù incerte. Ma i progressi tecnologici degli ultimi decenni hanno reso possibile un deciso avanzamento delle conoscenze su quel periodo della storia della vita: ad esempio, è stato possibile determinare con maggiore accuratezza dei precisi criteri da raggiungere per poter accertare l’origine biogenica dell’oggetto fossile analizzato.

L'affioramento da cui sono stati estratti i campioni studiati. Foto: Axel Hoffman

«La nostra scoperta si inserisce in questo complesso quadro di nuove scoperte e di incertezze, arricchendolo – spiega Cavalazzi – con un fossile la cui particolarità consiste non solo nell’alto grado di conservazione, ma anche nel fatto che, ad oggi, può essere considerato il più antico fossile di un organismo che viveva nel sottosuolo».

«L’ottimo stato di preservazione del reperto – prosegue la geobiologa – ci ha permesso di ricostruire non solo le caratteristiche morfologiche del microrganismo rappresentato, ma anche il suo habitat. Da questo abbiamo potuto dedurre che il batterio avesse un metabolismo chemiotrofico: si tratta di uno dei primi meccanismi metabolici sviluppatisi, ed era una scelta obbligata nel caso di un essere vivente che, vivendo nel sottosuolo, non aveva accesso ad alcuna fonte energetica luminosa, necessaria per la fotosintesi. Inoltre, nei filamenti abbiamo trovato un’alta concentrazione di nichel: questo, in tracce, è un elemento fondamentale nei metabolismi a base metano. Con tali concentrazioni di nichel, l’organismo avrebbe potuto essere un metanotrofo (cioè un organismo che usa il metano per sopravvivere) oppure un metanogeno (cioè un organismo che usa il carbonio inorganico presente nell’ambiente per produrre metano.

Tra i microrganismi moderni, simili concentrazioni di nichel sono associate in particolare a organismi metanogeni. Tutti i metanogeni che conosciamo sono Archaea: questa circostanza, perciò, ci induce a ritenere che potremmo trovarci di fronte al più antico reperto fossile di Archaea finora ritrovato. Se la nostra ricostruzione venisse accettata dalla comunità scientifica, si tratterebbe di una scoperta importante: ad oggi, infatti, il più antico ritrovamento fossile di Archaea, segnalato solo nel 2019, risale a non più di 500 milioni di anni fa».

Come avviene spesso per questo genere di studi, esposti a diversi fattori di incertezza, è probabile che nei prossimi tempi verranno mosse critiche alle conclusioni proposte dagli autori. Barbara Cavalazzi, che ha guidato la ricerca, è però fiduciosa: «È probabile che ad essere contestata per prima sarà la biogenicità del fossile. Nell’analizzare il reperto, noi stessi ci siamo posti la questione della sua possibile origine abiotica; tuttavia, nel corso dei nostri studi siamo stati in grado di soddisfare tutti i requisiti di biogenicità attualmente in vigore. Non è comunque escluso che, se in futuro venissero individuati criteri ulteriori, potremmo aggiornare le conclusioni cui siamo giunti in base alle conoscenze attualmente disponibili.

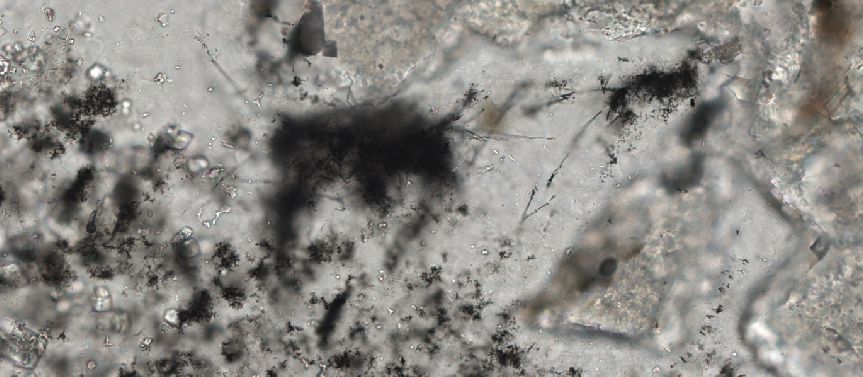

Vista al microscopio dei microfossili. Foto: Barbara Cavalazzi

«Tra le critiche più serie che potrebbero essere mosse – riflette Cavalazzi – vi è senz’altro la possibilità che vengano individuati dei biomorfi, cioè strutture abiotiche che mimano quelle biologiche (rinvenute in natura o prodotte in laboratorio, in assenza di vita), somiglianti al nostro fossile: non escludiamo neanche questa possibilità. Tuttavia, è pur vero che la plausibilità del fossile in questione è rafforzata non solo dalla particolare morfologia a shell – con una struttura citoplasmatica interna e una parete esterna, composte da tipi diversi di carbonio – e dal fatto che l’ambiente ha caratteristiche consone ad ospitare la vita, ma anche dalla composizione carbonacea, che risponde alla biologia terrestre a base carbonio e la cui struttura è solo “moderatamente ordinata”, rispecchiando anche in questo un carattere tipico degli organismi biologici. Un ulteriore indizio è l’alta concentrazione di nichel, simile a quella che oggi troviamo negli Archaea metanogeni. Infine abbiamo rinvenuto, sulle pareti delle fratture nella roccia che costituivano l’habitat degli organismi in questione, tracce di biofilm. Sappiamo che queste aggregazioni microbiche non possono che svilupparsi in situ: la presenza di biofilm è dunque una forte prova a sfavore dell’ipotesi secondo cui si tratterebbe di biomorfi, i quali non possono svilupparsi in presenza di altre forme di vita. In conclusione, l’ampia documentazione raccolta sembra puntare in un’unica direzione: l’origine biologica di questo fossile».

La testimonianza diretta della presenza di vita in un ambiente anossico al di sotto della superficie terrestre è di grande importanza non solo per gettare luce sui primi passi dell’evoluzione della vita sulla Terra: tale ritrovamento costituisce la prima prova diretta del fatto che simili ambienti fossero adatti alla vita, un’ipotesi che finora era stata supportata solamente da modelli teorici. Questo apre nuove frontiere anche per l’astrobiologia, che si occupa della ricerca della vita al di fuori del nostro pianeta. «Con questa scoperta il potenziale di abitabilità della Terra si amplia – afferma Cavalazzi –, e con esso anche la probabilità di trovare resti fossili di forme di vita microscopiche su pianeti che presentino ambienti di questo genere, come nel caso di Marte. Inoltre, le caratteristiche di questo habitat sembrano suggerire non solo la sua abitabilità, ma che fosse, addirittura, particolarmente adatto alla vita in quella fase iniziale della storia biologica: l’ipotesi, dunque, è che possa anche aver costituito la culla entro la quale le prime forme di vita avrebbero potuto svilupparsi e prosperare».