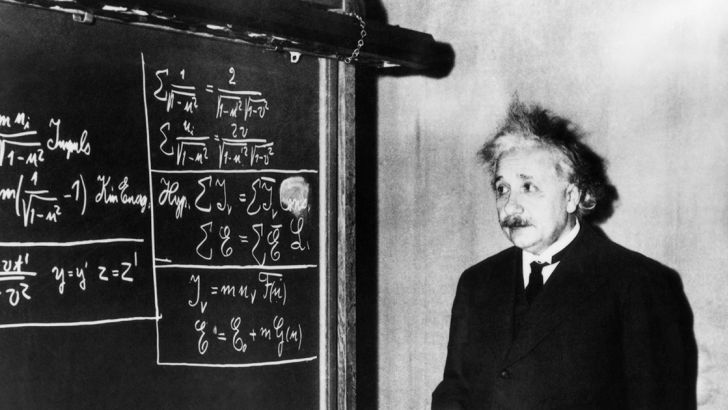

Nel 1905 un giovane e sconosciuto impiegato dell’Ufficio Brevetti di Berna pubblicò sei lavori di grandissimo impatto in tre diversi campi della fisica. Furono tre razzi fiammeggianti – dirà il francese Louis de Broglie – che improvvisamente illuminarono una grande parte del cielo altrimenti buio della fisica. Quel giovane si chiamava Albert Einstein e in poche settimane dimostrò l’esistenza degli atomi, teorizzò l’esistenza dei fotoni e del dualismo onda/corpuscolo; mandò in soffitta i concetti cari a Isaac Newton di spazio e di tempo assoluto, inventando lo spaziotempo; dimostrò l’equivalenza tra energia e materia, condensando la scoperta nella formula forse più famosa di ogni tempo: E = mc2.

Non c’è dubbio, il lavoro solitario di quel giovane e sconosciuto impiegato in quell’annus mirabilis è stato il momento più creativo e, insieme, più distruttivo di tutta la storia della scienza. Nessuno, neanche Newton, fece così tanto in così poco tempo. Creativo, fu quel lavoro, perché propose nuove idee. Distruttivo, perché abbatté una serie incredibile di consolidati paradigmi.

Certo fu eccezionale in quei mesi del 1905, il ventiseienne tedesco trasmigrato in Svizzera. Ma il suo non è stato e non è un caso isolato. Ancora oggi, secondo tre sociologi americani – Lingfei Wu, Dashun Wang e James A. Evans – piccolo è bello. E da soli è ancor meglio. Lo affermano in un articolo, Large teams develop and small teams disrupt science and technology, pubblicato il 13 febbraio scorso sulla rivista scientifica Nature, dopo aver analizzato 65 milioni di articoli scientifici pubblicati tra il 1954 e il 2014. I tre sociologi hanno preso in esame anche migliaia di brevetti e software. E il risultato è chiaro: i grandi gruppi, la Big Science, produce lavori molto citati ma, in genere, poco innovativi. Fanno, per dirla con Thomas Kuhn, scienza normale. I lavori che impongono un cambio di occhiali e persino l’abbandono di paradigmi consolidati sono a opera di piccoli gruppi. E più sono piccoli i gruppi, più il tasso di innovazione è alto.

Facciamo un esempio: un singolo autore ha, in media, lo stesso numero di citazioni di articoli firmati da cinque autori. Ma ha una probabilità del 72% superiore di essere altamente innovativi (ovvero di ritrovarsi nel 5% degli articoli considerati più innovativi). I lavori firmati da almeno dieci persone in genere sono più citati, ma la loro carica innovativa è minore.

In definitiva, a prescindere dalle citazioni, più il gruppo che lo firma è grande, minore è il tasso di creatività (produzione di idee davvero nuove) e di carica distruttiva (cambio di paradigma).

I risultati ottenuti da Lingfei Wu, Dashun Wang e James A. Evans non sono affatto scontati. Gli anni considerati – a partire dal 1954 praticamente fino a oggi – sono gli anni di una profonda rivoluzione in quello che John Ziman (fisico teorico e sociologo della scienza) chiamava “il modo di lavorare degli scienziati”. Sono gli anni della Big Science: dai grandi acceleratori di particelle alla ricerca nello spazio al Progetto genoma umano. La Big Science è, per l’appunto, un modo nuovo di fare scienza, inaugurato probabilmente con quel Progetto Manhattan che, tra il 1942 e il 1945, portò alla realizzazione della più potente arma di distruzione di massa mai vista sulla Terra. Essa comporta non solo la ricerca di gruppo (large teams, per dirla con Lingfei Wu, Dashun Wang e James A. Evans), ma anche grandi investimenti.

Questo significa che il risultato deve essere ragionevolmente certo, altrimenti si dissipano (o, almeno, si pensa che si dissipino) grandi risorse. È il dilemma che arrovella le menti di fisici e politici per il “dopo LHC”. L’idea di costruire un nuovo acceleratore – ce n’è uno progettato a Ginevra presso il CERN con una circonferenza di 100 chilometri e un costo che molti valutano non inferiore a 20 miliardi di euro – è un po’ diversa da quella che ha motivato alla fine del secolo scorso la costruzione di LHC, l’attuale acceleratore di 27 chilometri di circonferenza. Allora si sapeva cosa cercare: il bosone di Higgs. E c’era se non la certezza, una ragionevole probabilità di trovarlo con LHC. Oggi la costruzione di un nuovo acceleratore, più grande e potente, è una scommessa: non sappiamo esattamente cosa cercare e di conseguenza la probabilità di trovare qualcosa a grandissime energie non è scontata. Non tutti sono disposti a un così grande investimento senza la ragionevole certezza di trovare “nuova fisica”.

In realtà si potrebbe obiettare che anche non trovare nulla, ad altissime energie, avrebbe un significato fisico notevole. Tanto da costringere a una profonda riflessione sugli attuali paradigmi.

Ma non è delle prospettive della fisica delle alte energie che dobbiamo parlare in questa sede. Quanto del fatto che è “normale” che grandi investimenti, in risorse finanziarie e in tempo/persona, si aspettino dei risultati. Ma i risultati prevedibili sono nell’ambito della “scienza normale”, all’interno dei paradigmi vigenti. Non possiamo spendere un miliardo di euro per mandare una sonda su una luna di Saturno e non avere la certezza di trovarla.

Al contrario, nel lavoro di gruppi piccoli che comportano piccoli investimenti, si può rischiare. Spesso il rischio alto non porta ad alcun risultato nuovo. Ma talvolta porta a risultati davvero innovativi.

Perché, allora, non ripensare la Big Science? Beh, il motivo è semplice. Nessun piccolo gruppo avrebbe potuto trovare il bosone di Higgs o mandare una sonda sulla faccia nascosta della Luna, come hanno fatto i Cinesi di recente.

Ne discende che entrambi i “modi di lavorare degli scienziati”, con tutte le loro opportunità e i loro limiti, sono necessari. E la ricerca tanto più ottiene risultati, quanto più la relazione tra Small Science e Big Science è stretta e interrelata.