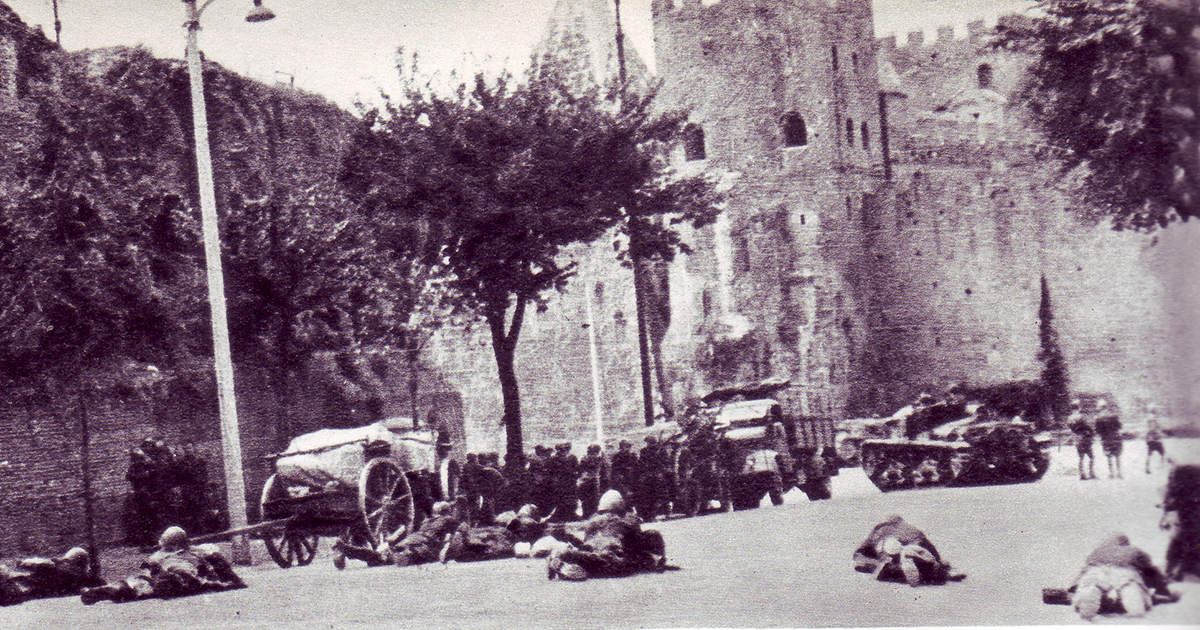

Soldati italiani fatti prigionieri dai tedeschi a Corfù dopo l'Otto Settembre 1943. Foto: Deutsches Bundesarchiv

Crollo politico e militare, macchia indelebile nello stesso modo di percepirsi degli italiani: forse non è un caso che assieme a Caporetto anche l’8 settembre sia entrato nel linguaggio comune. “In estrema sintesi con l’8 settembre 1943 assistiamo a collasso organizzativo e operativo dei vertici dello Stato italiano, smascherati nella sorta di sciarada che avevano cercato fin lì di giocare per portare il Paese fuori dalla guerra”, spiega Marco Mondini, storico della guerra dell’università di Padova. Un obiettivo, quello di uscire dal conflitto, evidente fin dal 25 luglio con la destituzione di Mussolini: “Quello che invece non è chiaro a chi guida il Paese è la strategia per realizzarlo, in un gioco diplomatico, politico e in parte militare in cui sono coinvolti la dirigenza politica con Badoglio, i militari e la monarchia, che come in tutte le grandi crisi dello Stato unitario torna con la destituzione di Mussolini ad assumere un ruolo preponderante. Tre attori che, nei 45 giorni dal 25 luglio all’8 settembre, fanno di tutto per complicare ancora più le cose”.

Come mai?

“Intendiamoci, la situazione non è semplice: l’Italia è non solo alleata con la Germania, ha anche truppe tedesche in casa. Nell’agosto del ’43 sono 15 le divisioni stanziate in Italia, alcune appositamente richiamate dal fronte orientale dopo la caduta della Tunisia, con la completa estromissione dal nord Africa e la prospettiva un’invasione alleata. All’inizio non moltissimi (circa 45.000, numero destinato a salire a circa un milione fino alla primavera del ‘45) ma ottimi soldati, per di più abbastanza inferociti. Si tratta di reparti scelti: i giovanissimi provenienti dalla Gioventù hitleriana o le reclute integrate nelle Waffen-SS, entreranno nelle unità della Wehrmacht solo con le fasi finali della guerra. Dal 25 luglio il tentativo di uscire dalla guerra è comunque chiaro anche ai tedeschi: il più grande segreto di Pulcinella della nostra storia recente. Iniziano anche a trapelare i piani tedeschi per l’invasione dell’Italia, denominati Alarico e successivamente Achse. Hitler è infuriato ma è soprattutto una questione militare: si vuole evitare che risalendo la Penisola gli Alleati arrivino a confini del Reich”.

Che fanno a quel punto Badoglio e i generali?

“Sono confusi e soprattutto presi dal panico, come bambini con le mani nella marmellata. Il che è ridicolo perché appunto i tedeschi sanno già tutto. Eppure viene dunque messo in atto qualsiasi stratagemma per blandirli e convincerli: un paradosso ben rappresentato dall’incontro di Villa Federzoni a Casalecchio di Reno del 15 agosto 1943, al quale partecipano Rommel, il capo di stato maggiore tedesco Jodl e quello italiano Roatta. In un momento in cui le trattative con gli alleati sono già molto avanzate si discute di come dislocare le truppe tedesche in Italia. Un gioco grottesco: a un certo punto Rommel scoppia addirittura a ridere di fronte ai proclami di Roatta di continuare a combattere insieme fino alla vittoria”.

Perché questo comportamento da parte degli italiani?

“Non è facile capirlo nonostante le tonnellate di memorie pubblicate dai vari testimoni e protagonisti, beninteso più per giustificarsi che per fare chiarezza. L’impressione è che Badoglio e i suoi siano davvero convinti di riuscire a mantenere il segreto, facendo uscire Paese dalla guerra con danni limitati. Credono che, una volta messi di fronte al fatto compiuto, i tedeschi si ritireranno a nord, probabilmente fino alle Alpi”.

Un errore completo di prospettiva.

“Basta guardare la mappa dell’Italia, penisola montana difficilissima da risalire per qualsiasi esercito, per immedesimarsi nei generali tedeschi. Per le forze alleate la campagna d’Italia sarà una delle più sanguinose, dispendiose e inutili: quando nel 1945 il Reich si arrende i tedeschi sono ancora in Italia. E con la costituzione della Repubblica Sociale i tedeschi sperimentano un modello: quando in seguito altri Paesi cercheranno di sganciarsi dall’Asse il modus agendi sarà quello di occuparli per creare governi fantoccio, fortezze periferiche per ritardare al massimo l’avanzata nemica infischiandosene della popolazione.”.

Arriviamo così al 3 settembre 1943, con la firma Cassibile dell’armistizio da parte del generale Castellano.

“Da quel momento dovrebbero scattare i preparativi per salvare il salvabile. L’unica possibilità sarebbe una reazione armata contro gli ex alleati, ma manca un buon piano. In quel momento nella penisola il Regio Esercito ha molte truppe, ma sono per la maggior parte composte di reduci e in fase di ricostituzione, poco armate e poco impiegabili. Un ottimo nucleo di forze viene costituito attorno a Roma per difendere la capitale, ma si procede nel caos più totale: a raccontarcelo nelle sue memorie è il generale Raffaele Cadorna, figlio del comandante dell’esercito italiano a Caporetto. Supermonarchico, noto per le scarsissime simpatie per fascismo, Cadorna junior viene chiamato dalla scuola di cavalleria per costituire e comandare la ricostituita divisione corazzata ‘Ariete 2’ con lo scopo di proteggere la capitale, assieme ad altre forze a capo delle quali vengono messi i pochi generali non compromessi con il fascismo e con i tedeschi. A un certo punto però viene addirittura a mancare la benzina per i mezzi. Il problema principale continua ad essere l’ossessione della segretezza: così però non si possono coordinare decine di migliaia di uomini”.

E il cosiddetto piano OP 44?

“Viene trasmesso tra il 2 e il 4 settembre ai comandi superiori italiani: in esso si delinea, anche se non in dettaglio, quello che succederà a partire dall’armistizio, senza però comunicare una data. È quasi impossibile improvvisare un cambio di alleanza in così poco tempo, non si cambia la testa dei soldati da un giorno all’altro. In concreto la difesa di Roma è appena abbozzata, in particolare non viene indicata chiaramente la linea di comando. Sta di fatto che il piano non viene comunicato agli ufficiali intermedi e inferiori, quindi non potrà essere attuato. Anche per questo non si prova nemmeno a difendere Roma”.

10 settembre 1943: soldati italiani cercano di contrastare i tedeschi presso porta San Paolo

C’è anche chi punta il dito sugli angloamericani, che l’8 settembre danno la notizia dell’armistizio senza ascoltare le richieste di rinvio da parte degli italiani.

“C’è un cortocircuito tra l'atteggiamento mentale delle élites italiane e quello delle forze alleate, dove conta anche il cultural clash. Certamente c’è rigidità da parte degli alleati, ma è anche vero che le trattative sono state portate avanti in clima di sfiducia e di incertezza. Gli angloamericani temono che gli italiani facciano marcia indietro e in parte hanno ragione: lo stesso 8 settembre tra i consiglieri della corona c’è ancora chi suggerisce di tirarsi indietro. Una situazione che la storica Elena Aga-Rossi chiama in un suo libro ‘l’inganno reciproco’. Così, quando Badoglio chiede di rinviare l’annuncio dell’armistizio almeno fino al 12 settembre, Eisenhower risponde picche”.

Roma viene sostanzialmente abbandonata dai vertici militari e politici italiani. Potrebbe essere difesa?

“Sì, e questo avrebbe avuto un grosso impatto non solo sul prosieguo della guerra, ma anche sul ruolo successivo dell’Italia. Difendere la capitale avrebbe significato assicurarsi il possesso di tutto il centro e del meridione del Paese, diminuendo la campagna d’Italia di sei, forse nove mesi; in seguito lo Stato italiano avrebbe potuto inoltre dire di aver cacciato i tedeschi da metà del Paese. Come per Caporetto, sulla mancata difesa di Roma verrà successivamente organizzata un’inchiesta: leggendo i verbali e la relazione finale si vede che difendere la capitale era assolutamente possibile oltre che doveroso. Invece il 10 settembre Roma cade, dopo una lotta feroce ma inefficace contro un manipolo tedesco che, anche senza i reparti di paracadutisti promessi dagli americani, potrebbe essere tranquillamente respinto dall’esercito italiano. Del resto Jodl dirà che i tedeschi non avevano alcun interesse a occupare la capitale e che avrebbero preferito ritirarsi a nord di Roma, attestandosi su una linea più facile da difendere”.

Perché la capitale viene abbandonata al suo destino?

“Innanzitutto, come accennato, la preparazione dell’esercito italiano in generale e della difesa di Roma in particolare viene condotta in maniera dilettantistica e scoordinata. Il secondo motivo del crollo sta in una vera e propria deficienza culturale e psicologica dei vertici dello Stato, in qualche modo cristallizzati e sclerotizzati da un regime fascista che per 20 anni aveva bloccato le persone più dinamiche, capaci di pensare autonomamente e di assumere responsabilità. Così, dopo che l’armistizio viene reso pubblico dagli alleati, la priorità dei membri del governo e degli alti comandi diventa quella di mettersi in salvo, mentre dovrebbero dire: ‘maestà vada pure, noi restiamo’. La sorte di Roma e del Paese sarebbero state diverse”.

La famosa fuga.

“Simile ma ancora più grave rispetto a quella dopo Caporetto, quando Cadorna abbandona precipitosamente il fronte. Era ragionevole cercare di sottrare il re al nemico: qui però si fugge senza lasciare ordini, un comando provvisorio, rinunciando alla difesa dello Stato, mentre il quartier generale viene tempestato di telefonate di funzionari e ufficiali che tentano inutilmente di sapere che fare. Molti fanno passare i tedeschi senza nemmeno opporre resistenza, anche perché una cultura militare storicamente rigida e ossessionata dalle gerarchie proibisce loro di prendere autonomamente l’iniziativa. Una situazione simboleggiata dalla famosa cena del film Tutti a casa di Comencini, in cui Alberto Sordi si vede sparare addosso da tutte le direzioni e corre a chiamare il comando: ‘I tedeschi si sono alleati con gli americani!’”.

Una nuova Caporetto.

“In entrambi i casi i capi rinunciano al loro ruolo, in una vera e propria abdicazione dalla leadership: pensiamo alla scena indecorosa della corsa di generali, attendenti e ministri a imbarcarsi sulla corvetta Baionetta, che restituisce il livello di abiezione morale in cui era caduto il Paese. Anche a Caporetto del resto sarebbe forse bastato poco a rovesciare la situazione, non sono d’accordo con Isnenghi quando parla di ‘tragedia necessaria’”.

Due vicende che in qualche modo pesano ancora sullo Stato e sull’esercito italiano.

“Al pari di Caporetto l’8 settembre è rimasto, nell'identità collettiva italiana e nei rapporti con il mondo, come il marchio della catastrofe collettiva: l’esercito italiano che nell'emergenza si squaglia. Una ricostruzione impietosa e per certi versi ingenerosa: a squagliarsi non è l’esercito, sono i comandi. Come anche a Custoza nel 1866, quando il generale Lamarmora perde la testa e decide di ritirarsi mentre sta avanzando contro gli austriaci: l’unico caso di una sconfitta in cui i perdenti fanno più prigionieri dei vincitori. Anche Cadorna perde la testa a Caporetto, così come Badoglio e il re l’8 settembre.

Non c’è dunque nulla da salvare in questa vicenda?

“Certo che sì. Di fronte alla pochezza delle élites sono le truppe, gli ufficiali inferiori, in qualche modo i cittadini a riprendersi la scena. Come il sergente maggiore Mario Rigoni Stern, che appena tornato dalla Russia propone inascoltato di sabotare le ferrovie per fermare i convogli tedeschi. O come i giovani ufficiali Nuto Revelli e Luigi Meneghello, che decidono di continuare a battersi dando assieme a tanti militari un contributo essenziale alla Resistenza. Militari di carriera come Raffaele Cadorna jr. o superiori di complemento come il maggiore Paolo Caccia Dominioni, eroe ad El Alamein contro gli inglesi e poi decorato come partigiano, ma anche professori e intellettuali come Concetto Marchesi. E non dimentichiamo il sacrificio di decine di migliaia di soldati italiani, che decidono di non arrendersi ai tedeschi, a volte con esiti drammatici come a Cefalonia. Un popolo intero che dopo 20 anni di dittatura riprende in mano la propria vita. Per questo tutto sommato l’8 settembre, oltre che una tragedia, è anche il punto di partenza della nuova Italia democratica”.