L’accusa è di “sterilizzazione forzata”: vale a dire l’aver impiantato strumenti di contraccezione su migliaia di donne indigene Inuit della Groenlandia, senza aver mai chiesto loro, e tantomeno ottenuto, un’espressa autorizzazione. Le testimonianze sono centinaia e tutte straordinariamente concordanti. Sul banco degli imputati è così finito il Regno di Danimarca (di cui la Groenlandia fa parte, dal 1953), accusato di aver compiuto queste pratiche illegali tra il 1966 e il 1975 su circa 4.500 donne, anche bambine, dai 12 anni in su. Pratiche che hanno avuto spesso conseguenze drammatiche: aborti spontanei, emorragie interne, infezioni, mentre molte delle “pazienti” hanno dovuto in seguito rimuovere l’utero o hanno perso la capacità di avere figli. E ora, a oltre cinquant’anni di distanza, un gruppo di quelle donne ha deciso di non fermarsi alla “denuncia storica”, per così definirla, ma di procedere a una richiesta collettiva di risarcimento danni chiedendo un indennizzo di circa 43 milioni di corone danesi (pari a 5,7 milioni di euro) per quella che descrivono come una “evidente violazione dei loro diritti umani”. L’iniziativa legale, nel concreto, era stata avviata lo scorso ottobre da 67 donne, capeggiate da Naja Lyberth, una psicologa groenlandese nata nel 1962, attivista per i diritti delle donne: fu lei la prima a denunciare pubblicamente (nel 2017) che quando era ancora adolescente, nel 1976, fu mandata in ospedale, dopo una visita medica “statale” fatta a scuola, dove le venne impiantato senza il suo consenso un dispositivo intrauterino (chiamato IUD, Intra Uterine Device, di fatto una spirale). Il protocollo governativo, chiamato Danish Coil Campaign, come si è poi appurato, mirava al contenimento della popolazione della Groenlandia. E, a suo modo, fu un successo: tra il 1966 e il 1974 il tasso di fertilità della Groenlandia crollò da 7 figli per donna a una media di 2,3, dato che è poi rimasto pressoché stabile fino a oggi nella popolazione Inuit.

Il caso è poi esploso nel 2022, quando la tv danese DR pubblicò sull’argomento un podcast in 5 puntate dal titolo Spiralkampagnen, spingendo i governi danese e groenlandese a concordare di condurre un’ampia indagine, che si estenderà dal 1960 al 1991 (anno in cui la Groenlandia ha ottenuto il controllo in autonomia del proprio sistema sanitario) e che dovrebbe concludersi entro il 2025. «Ma non possiamo più aspettare, la più anziana di noi ha 85 anni», ha ribattuto Naja Lyberth. «Finché vivremo, vogliamo riconquistare il rispetto di noi stesse e del nostro utero. Non è possibile che un governo decida se dobbiamo avere figli o no». L’azione legale promossa lo scorso ottobre dalle 67 donne, al quale il governo danese non ha offerto finora alcuna risposta concreta, ha dato fiato e coraggio ad altre vittime che hanno deciso di farsi avanti, di non tacere. Ora sono 143, e chiedono ciascuna un risarcimento di 300mila corone danesi, circa 40mila euro. E più aumentano le ricorrenti, più cresce l’indennizzo richiesto. «Le mie clienti hanno scelto di passare alla denuncia perché non hanno ricevuto risposta alla loro richiesta di risarcimento dello scorso ottobre», ha spiegato l’avvocato Mads Pramming, che cura gli interessi delle donne Inuit. «I loro diritti umani sono stati evidentemente violati». Peraltro, il Lippes Loop, uno dei dispositivi più frequentemente utilizzati all’epoca dai medici danesi, era stato progettato per le donne in età adulta che avevano già partorito e non per essere impiantato nelle adolescenti (spesso era di dimensioni troppo grandi): un “dettaglio” che ha provocato nelle ragazze conseguenze persistenti: gravi emorragie, infezioni, dolori, infertilità.

La pressione per l’indipendenza

La questione sta assumendo una connotazione anche politica, con rapporti sempre più tesi tra i due paesi. La Groenlandia, che nel 1979 ha ottenuto da Copenaghen il diritto di formare un proprio governo (il Naalakkersuisut), spinge per conquistare una completa indipendenza (una situazione paragonabile a quella delle isole Fær Øer) . Intenzione confermata nel 2008 con un referendum non vincolante nel quale il 75% dei groenlandesi aveva votato a favore di un distacco progressivo dalla Danimarca. Quel voto aveva portato alla conquista dell’autonomia nel controllo delle forze dell’ordine, del sistema giudiziario, della guardia costiera e una maggiore uguaglianza nella distribuzione delle entrate per le risorse petrolifere. La lingua ufficiale della Groenlandia è oggi il groenlandese (il Kalaallisut, assai più simile alle lingue Inuit parlate in Canada che non al danese). Mentre restano di esclusiva competenza del governo danese la politica estera della Groenlandia e le questioni relative alla difesa. Lo scorso maggio il parlamento groenlandese ha presentato una prima bozza di Costituzione (qualora fosse votata potrebbe configurarsi come un tentativo di “secessione”, mettendo peraltro a rischio le sovvenzioni annuali danesi, che attualmente coprono circa la metà della spesa pubblica). In quegli stessi giorni la deputata groenlandese Aki-Matilda Høegh-Dam, durante un suo intervento al Parlamento di Copenaghen nel quale si affrontavano proprio le relazioni tra Groenlandia e Danimarca, aveva pronunciato il suo discorso in lingua Inuit, rifiutandosi di parlare in danese: «Non abbiamo più paura di parlare. Non abbiamo paura di usare la nostra voce e il nostro linguaggio. Lo spirito del cambiamento è qui, e il prossimo passo nella giusta direzione sarebbe la formazione di un nostro Stato». Talmente aspra sta diventando la disputa che per definire la responsabilità della Danimarca nel caso della campagna di sterilizzazione forzata delle donne Inuit, la deputata Høegh-Dam ha ventilato l’ipotesi di genocidio. «All’inizio mi chiedevo se fosse davvero necessario parlare così forte per essere ascoltato, ma ormai ho capito che dobbiamo ringraziare Aki-Matilda» aveva dichiarato ancora lo scorso anno, al quotidiano locale Arctic Today, Asii Chemnitz Narup, ex sindaco di Nuuk e attualmente membro del parlamento della Groenlandia. «Migliaia di vite groenlandesi non sono mai state concepite. È stata una violazione della vita della singola donna e della vita del suo partner, ma è stata anche una violazione della nostra società che è stata privata di un gran numero di cittadini. Talenti e individui, sogni e risate, forza e ricchezza di idee sono andati perduti per noi come popolo e come paese. È un crimine contro la Groenlandia e contro il nostro popolo».

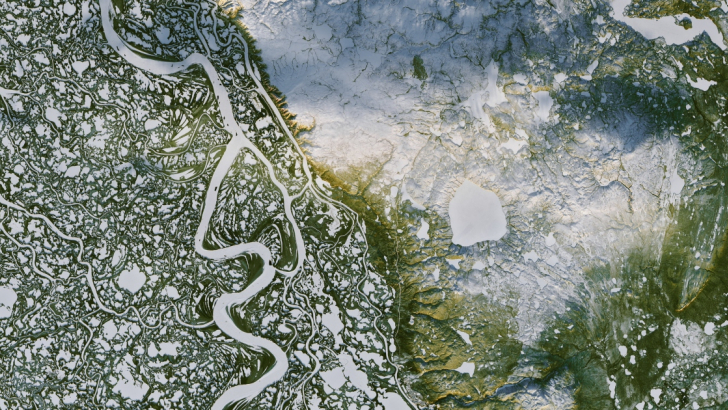

Un villaggio della Groenlandia. Foto: Thomas Grabka/laif

Il governo danese, per il momento, mantiene una linea di prudenza. Il commento ufficiale è stato affidato a Sophie Løhde, attuale ministro dell'Interno e della Salute nel governo guidato dalla socialdemocratica Mette Frederiksen: «È una questione profondamente tragica e le storie di quelle donne mi hanno profondamente impressionato. È imperativo indagare a fondo su questa vicenda, motivo per cui un team di ricercatori sta attualmente conducendo un'indagine indipendente e imparziale». E non è la prima volta che il governo della Danimarca si trova costretto a scusarsi per le azioni del passato. È accaduto anche nel 2022, quando la premier Mette Frederiksen fu costretta a scusarsi pubblicamente per il “rapimento” di 22 bambini groenlandesi strappati nel 1951 alle proprie famiglie e portati in Danimarca con l’intento di offrire loro un futuro migliore. L’intento del “progetto sociale” era quello di creare una maggiore integrazione, un ponte tra la cultura danese e quella indigena, mentre in realtà l’obiettivo era quello di formare groenlandesi modello, “migliori” (secondo il pensiero delle autorità danesi di allora) di quelli che abitavano quelle regioni remote. Ai bambini, collocati in famiglie affidatarie, fu impedito di restare in contatto con i loro genitori ed ebbero tra l’altro enormi problemi linguistici: gli era vietato parlare la lingua Inuit. L’esperimento fallì, come la loro “integrazione”: anni dopo furono rimandati in Groenlandia e alloggiati in un orfanotrofio a Nuuk, la capitale. «Facevate parte di qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere», ha scritto la premier Frederiksen nella lettera di scuse. «Quel progetto era disumano e senza cuore». I 6 ancora in vita hanno ricevuto un indennizzo di 250mila corone (al cambio attuale circa 33mila euro).

Il movimento eugenetico negli Stati Uniti e in Canada

La vicenda danese riporta alla memoria quanto accaduto negli Stati Uniti durante gran parte del secolo scorso, sulla scia del “movimento eugenetico” (la prima legge sulla sterilizzazione forzata entrò in vigore nel 1907 nello stato dell’Indiana), che nel suo radicato proposito di promuovere uno “stile di vita bianco e cristiano” perpetrò violenze e mutilazioni permanenti su decine di migliaia di persone ritenute “non idonee alla procreazione”. Mentre le province canadesi della Columbia Britannica e dell’Alberta approvarono leggi come il Sexual Sterilization Act del 1928 per legalizzare, appunto, la sterilizzazione delle donne indigene. Gran parte di quelle leggi furono poi abrogate negli anni Settanta del secolo scorso. Ma la pratica non scomparve, anzi: nel 2018 oltre 100 donne indigene provenienti dalle regioni canadesi di Saskatchewan, British Columbia e Alberta denunciarono di aver subito una sterilizzazione forzata. L’avvocata Alisa Lombard, che ha guidato l’accusa nel presentare un’azione legale collettiva contro le istituzioni sanitarie del governo canadese e della provincia del Saskatchewan, ha definito le pratiche di sterilizzazione forzata delle popolazioni indigene come “i postumi di una sbornia coloniale”. Secondo i dati raccolti dalla senatrice canadese Yvonne Boyer, almeno 12mila donne indigene dei Territori del Nord-Ovest sono state sterilizzate senza consenso dagli anni Settanta fino a oggi. Un recente rapporto del Senato canadese sulla sterilizzazione forzata ha formulato 13 raccomandazioni finali, tra le quali il risarcimento delle vittime e l’utilizzo di misure efficaci per affrontare il “razzismo sistemico nell’assistenza sanitaria” delle donne indigene. Nel 2022 il governo canadese ha stanziato 6,2 milioni di dollari per aiutare le donne sopravvissute alla sterilizzazione forzata.