Uno scatto all'interno della mostra di Harari ad Ancona. Foto: Contrasto/Riccardo Milani

Ancona appare come una gran bella città di mare (Adriatico centrale), poco più di centomila cittadini e cittadine. È capoluogo marchigiano e, come in casi italiani analoghi di altri capoluoghi, sconta una certa ostilità in varie cittadine della stessa regione, soprattutto fra chi mal sopporta difetti e scompensi di una gerarchia istituzionale o amministrativa cui non necessariamente corrispondono una primazia di qualità e pregi sociali o economici. Tuttavia, gran parte di coloro che vi risiedono oppure vi lavorano, vi capitano, vi transitano, per affari o per turismo, via terra via cielo o via mare, ne riconoscono la ricchezza di interessanti profili architettonici, di notevoli beni culturali e artistici, di splendori paesaggistici e, magari, talvolta, distinguono la città bella in sé dai relativi contingenti abitanti mal sopportati.

Vi sono connesse ragioni geografiche e storiche nella parziale e leggera “separatezza” di Ancona dal resto delle marche delle plurali Marche. Da terra non vi si è quasi mai arrivati facilmente, si tratta di un insediamento incastonato magnificamente sul mare fra colline e dietro un piccolo incalzante monte, il Conero, ai cui piedi verso sud si collocano grotte di antropizzazione antichissima (albori del Neolitico, forse prima), oggi perle di turismo costiero non sabbioso (parco naturale terrestre e tendenzialmente marino). Così, nei secoli furono talora più facili i rapporti con le altre sponde mediterranee che con il resto del territorio regionale. Tuttavia, oggi le principali difficoltà di collegamento (pur con la popolazione e il traffico attuali) sono state superate, Ancona è centrale nell’Adriatico, resta la percezione culturale. Praticamente in tutte le comunità umane siamo bravissimi a vedere e sottolineare differenze abissali di linguaggio e costumi fra agglomerati urbani limitrofi o distanti poche decine di chilometri, percepiti e vissuti come mondi diversi e addirittura inconciliabili a vari livelli.

Accantonate i pregiudizi e verificate di persona, fino al 6 novembre c’è da vedere anche una magnifica mostra antologica in uno dei luoghi simbolo della città. La grande raccolta “Guido Harari, Remain in light, 50 anni di fotografie e incontri” è stata pensata e organizzata per la prima volta proprio ad Ancona, ha avuto così grande successo di critica e di pubblico che dapprima ne è stata prorogata la scadenza, poi immigrerà a Roma e successivamente in altre città italiane all’interno di prestigiosi spazi espositivi. La prima delle oltre trecento fotografie esposte riguarda il concerto di Frank Zappa a Bologna nel 1973, scattata durante le prove pomeridiane. All'epoca il giovane universitario Guido Harari (Il Cairo, 1952) stava studiando scienze politiche alla Statale di Milano, dove viveva, deciso a ficcare il naso nell'ambiente della musica e delle case discografiche, presente ai continui frequentati happening delle icone rock, mescolando musica e fotografia, due fertili passioni, dentro qualcosa che assomigliasse a un "progetto" di vita, prima ancora che di lavoro.

Harari lo spiega proprio all’inizio del percorso espositivo: “Non si diventa artisti per produrre arte, ma per intraprendere un viaggio personale. La fotografia è una sfida all’impermanenza della vita, per mostrarne tutta la potenza e la magia, oltre rituali e convenzioni. Fotografare è vivere più vite in una: è dilatare all’infinito i propri orizzonti, sospinti dall’ansia irrefrenabile di qualcosa che, pur non essendo ancora accaduto nella vita reale, è già accaduto nel cuore e nella mente. Questa nostalgia, questo struggimento, questo desiderio, hanno un potere incredibile di generare sogni, fantasmi, mondi paralleli.” Le immagini catturate risultarono quindi in piena sintonia con la musica ascoltata tutti insieme lì intorno, “una specie di umano bluetooth…. un caleidoscopio di apparizioni, di miraggi, e pure qualche abbaglio.” Da cui il titolo complessivo: “restare in luce è più dell’esortazione che il fotografo indirizza ai suoi soggetti prima di scattare: è soprattutto una preghiera, perché la memoria di quanto si è voluto fissare non evapori, inghiottita dall’inesorabile macinare del tempo e soprattutto dall’oscurità di un futuro incerto”.

Gli anni Sessanta. Chi c’era già lo sa: sul piatto del giradischi e sul palco degli stadi trovavamo altro da Sanremo: i Beatles, i Rolling Stones, gli Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Zappa, i Doors. Poi esplosero i Settanta, fin dall’inizio Harari sempre in giro, ovunque la musica fosse il migliore collante per mettersi in relazione col mondo intero, imparando sul campo, rapidamente. Propone ai giornali stampati “fototesti” musicali, recensioni, interviste. Compra dei flash e, seguendo l’esempio della celebre fotografa americana Annie Leibovitz (1949), li porta con sé in tournée per realizzare anche dei ritratti. Collabora con gli artisti ascoltati e fotografati, realizza le immagini delle copertine di molti dischi e organizza una prima mostra personale negli Ottanta, Rockshots (1983), cui ne seguiranno decine di altre.

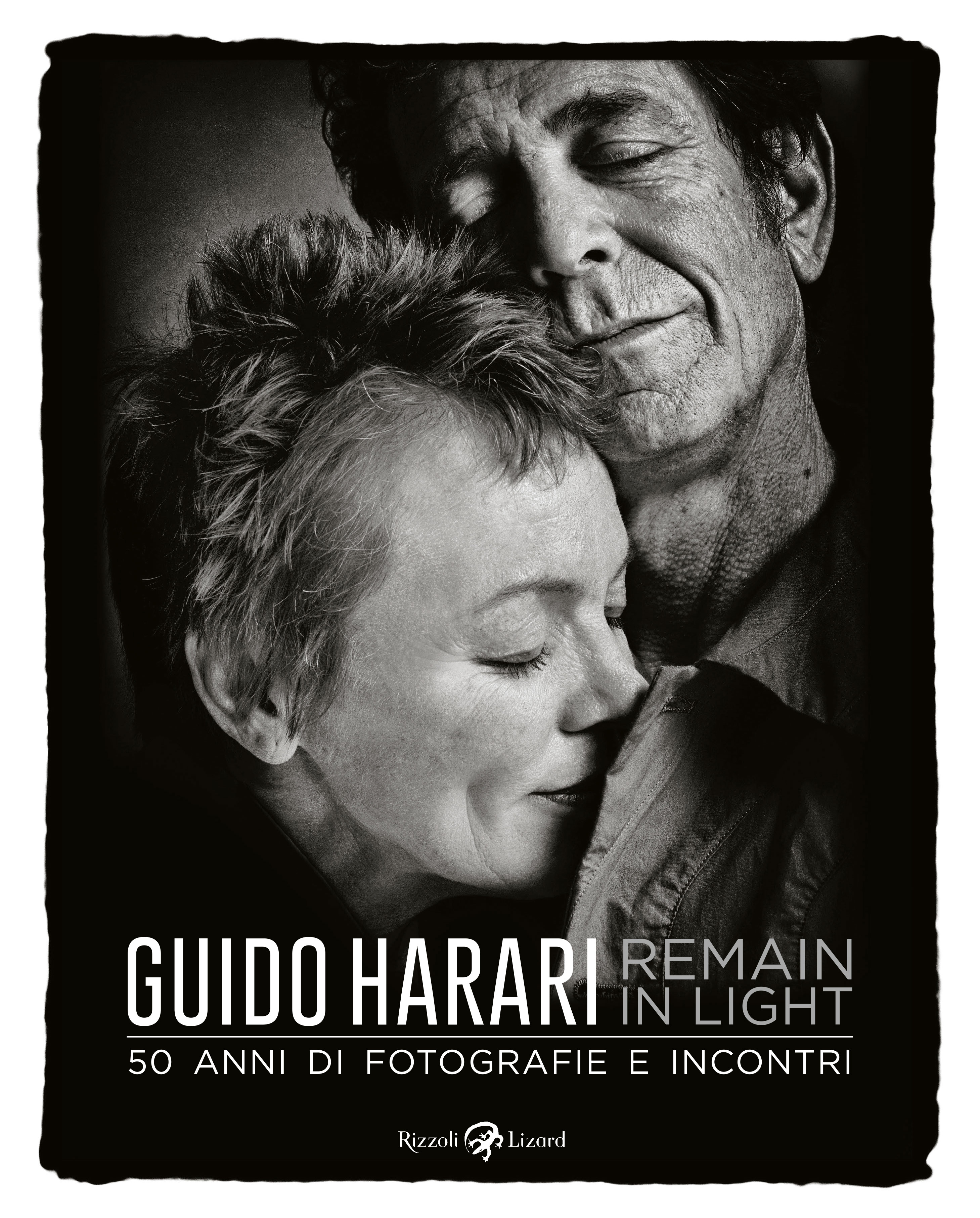

Proseguono a lungo viaggi avventurosi, lunghe attese in squallidi backstage, incontri casuali e le prove spesso estenuanti dei musicisti, “con la guardia abbassata”, in quel tempo sospeso prima che tutto diventi circo. Fotografa i concerti come se fosse in studio, indagando i soggetti per coglierne il carattere in pochi significativi scatti e approfondirne la fisicità su cui sviluppare poi un racconto più intimo ed esclusivo: un ritratto “rock” (soprattutto concentrato nelle prime tre delle sette sezioni della mostra). L’immagine di Laurie Anderson e Lou Reed, abbracciati e con gli occhi chiusi, è stata opportunamente scelta per la locandina e il catalogo della mostra di Ancona, fra le foto improvvisate in pochi minuti nei frangenti più improbabili. Luci, sfondi, angolazioni di ripresa vanno “arrangiati”, laddove spazio e tempo non consentono né di meglio né di più: azzardo e incoscienza prima e più di tecnica e stile.

Lungo il percorso espositivo trovate i pass, le scalette e i poster dei concerti, i cartelli strappati ai camerini dei backstage,le copertine dei vinili, oggetti ormai iscritti all’immaginario collettivo di un paio di generazioni, di tutto e di più, sotto teca e ben presentato, tutto materiale originale che fa parte dell’archivio personale di Harari, installazioni, videointerviste, filmati e documentari. I cinquanta, sessanta, settanta e ottantenni troveranno pane per i loro denti e colori per lustrarsi gli occhi, anche con qualche sguardo commosso, tuttavia la mostra non è solo per loro. Da una parte molti dei musicisti ritratti hanno continuato la loro carriera anche nei decenni successivi e li incontrerete ancora nelle foto; dall’altra si sono aggiunti nuovi protagonisti, anch’essi ben rappresentati; inoltre il fotografo ha via via allargato (dopo il primo quarto di secolo) i propri interessi e progetti e le sezioni successive della mostra lo raccontano (il work in progress sugli Italians, gli scatti dedicati agli amici fotografi, la serie su alcuni affetti più intensi per volumi assestanti, in particolare con il sodale Fabrizio De André), un’evoluzione molto interessante.

Negli anni Novanta, infatti, dopo la lunga fase da freelance, Harari varca la soglia dell’agenzia Contrasto e riesce a togliersi l’etichetta di fotografo (solo) pop rock. Esplora i reportages, il ritratto istituzionale, la pubblicità e la moda, la narrazione scritta e l’editoria. Nell’insieme troverete ritratti di vario genere con le più famose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo dell’ultimo mezzo secolo, l’artista consapevole che “per fotografare una celebrity, devo sgombrare la mia mente da tutto l’immaginario che vi si è raggrumato nel tempo. Mi documento con cura, cerco di indovinare fin dove posso spingermi. Di rado impartisco delle direttive: semmai creo un clima, uno stato d’animo, finché è come se le foto si facessero da sole. Scatta una specie di magia, e fotografare diventa davvero una seconda natura”.

Ecco, da soli o in contesti sociali (magari stadi o teatri vuoti): Lou Reed, Laurie Anderson, Bob Dylan, David Bowie, Bob Marley, Keith Richards, Patti Smith, Tom Waits, Kate Bush, Nick Cave, Iggy Pop, George Harrison, Leonard Cohen, Eric Clapton, Philip Glass, Frank Zappa, Jeff Buckley, Joni Mitchell, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Ennio Morricone, Vasco Rossi, Pfm, Luciano Pavarotti, Fabrizio De André, Franco Battiato, Vinicio Capossela, Pino Daniele, Paolo Conte, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Lucio Dalla, Mia Martini, Ezio Bosso, Ligabue, Dario Fo, Franca Rame, Alda Merini, Carmelo Bene, Vittorio Gassman, Giorgio Armani, Renzo Piano, Margherita Hack, Roberto Baggio, Lina Wertmüller, Carla Fracci, Gino Strada, Gianni Agnelli, Mimmo Paladino, Bernardo Bertolucci, Rita Levi Montalcini, Marcello Mastroianni, Roberto Benigni, Umberto Eco, Miuccia Prada, José Saramago, Wim Wenders, Allen Ginsberg, Sebastião Salgado, Zygmunt Bauman, Luis Sepúlveda, Greta Thunberg.

Con il nuovo millennio, il boom del web e il ripensamento del mezzo televisivo tolgono fiato alla carta stampata. Spiega Harari: “il rischio, con l’età e la crescente saturazione, è di ritrovarsi passivi, senza sapere o volere più inventare. L’immaginario appare come disossato, e aumenta sempre più un senso di disappartenenza. Servono dunque nuove intenzioni. Negli ultimi vent’anni ho esorcizzato i rituali delle foto di celebrities con dei reportage e ho investito ogni mia risorsa nella curatela di libri e mostre, e nella mia Wall Of Sound Gallery… (fondata nel 2011 ad Alba, dove risiede, galleria fotografica e casa editrice interamente dedicata alla musica)... Senza quasi rendermene conto, mi sono scoperto a scattare foto che chiamo “d’azzardo”, immagini di “found art”, arte occasionale, dove, fra trame, rocce e alberi antropomorfi, ricompare come un automatismo ineliminabile il ritratto, o qualcosa che gli assomiglia. Ho anche ceduto al fascino di quella che chiamo la “degradanza”. Man mano che l’età sabota il nostro corpo, occorre rilanciare con lo sguardo… Senza rendermene conto mi stavo inventando una specie di “fotografia senza macchina fotografica”: una passione che creò fin da subito dipendenza segnando un punto di non ritorno…”

In fondo al percorso Harari cita allora Borges: “Non sono sicuro che io esista, in realtà. Ma io sono tutti gli scrittori che ho letto, tutte le persone che ho incontrato, tutte le donne che ho amato, tutte le città che ho visitato”. Ancona e la mostra valgono un’amorevole visita. L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica (10-13 e 15.30-20.30) e si trova alla Mole Vanvitelliana (già “Lazzaretto di Ancona”, terminato nel 1743), un edificio per le quarantene antiche (oggi sarebbero purtroppo reparti Covid-19), progettato dal noto architetto Luigi Vanvitelli (1700-1773) e situato all’interno del porto (che Vanvitelli complessivamente ristrutturò) su una minuscola isola artificiale di due ettari, pentagonale come le mura della struttura, divisa dalla terraferma mediante un canale (il “Mandracchio”) e collegata da tre ponti, versione ulteriore del doppio isolamento insulare per persone da distanziare diverse dai detenuti.

Originariamente il Lazzaretto si raggiungeva solo attraverso imbarcazioni, il rifornimento idrico era assicurato da una rete sotterranea di cisterne e l’acqua si attingeva tramite pozzi, situati nel piccolo tempio neoclassico presente ancor oggi al centro del cortile interno. Poteva ospitare fino a duemila persone e grandi quantità di merci. Dall’Ottocento l’imponente appariscente struttura è stata usata anche come ospedale militare, raffineria di zucchero, cittadella difensiva, deposito di tabacchi e altre merci. Il restauro è avvenuto dopo il 1989 e oggi la Mole offre alla fruizione pubblica svariati spazi (e un funzionale ottimo Auditorium), ospitando eventi culturali (mostre e convegni) oltre al Museo Tattile Statale Omero (anch’esso da visitare e meditare).

La copertina del libro "Guido Harari - Remain in Light, 50 anni di fotografie e incontri" (Rizzoli Lizard)