SCIENZA E RICERCA

Ripristinare gli ecosistemi in aree antropizzate: una sfida per il presente

Vigneti terrazzati in Val Camonica. Fonte: Wikimedia Commons

All’inizio di questo 2024, in un’area remota della California, si verificherà un piccolo diluvio: non certo ordinato da Dio, ma frutto della volontà umana. Verrà infatti smantellata la mastodontica diga, alta 49 metri e contenente più di 50 milioni di tonnellate di acqua, che oggi blocca il fiume Klamath insieme alle altre tre infrastrutture che componevano il progetto idroelettrico costruito sul Klamath. Costruita 60 anni fa, la diga ha profondamente modificato il paesaggio circostante, con profonde conseguenze anche sulla biodiversità e sugli equilibri ecologici locali.

Come riporta il giornalista Warren Cornwall in un articolo pubblicato sulla rivista Science, la grande sfida che questo evento pone non è lo smantellamento della diga in sé, ma quel che verrà dopo. Gli ecosistemi locali, infatti, in questi decenni si sono adattati, loro malgrado, alle nuove condizioni ambientali imposte dalla presenza dell’infrastruttura. Il modo in cui il territorio reagirà a questo nuovo sconvolgimento rimane, anche per ecologi e biologi, un punto interrogativo.

In anticipazione di quanto accadrà, un gruppo di scienziati ha preparato un piano d’intervento da mettere in opera in seguito all’inondazione dell’area e al corrispondente prosciugamento del bacino della diga. L’idea del gruppo di ricerca, guidato dall’ecologo Joshua Chenoweth, è quella di realizzare un amplissimo progetto di ripristino dell’ecosistema, attraverso un programma di rivegetazione dell’area con specie locali che ha l’obiettivo ultimo di permettere la ricrescita di una foresta quanto più simile a quella esistente prima della costruzione della diga, negli anni Sessanta. Il ricercatore è tuttavia consapevole che, quando si tratta di tutela e ripristino degli ecosistemi, molti fattori rimangono al di fuori del controllo umano: il successo di simili progetti è, almeno in parte, imprevedibile.

In effetti, il ripristino degli ecosistemi – noto, a livello internazionale, come land restoration – è un’attività complessa, che richiede molte competenze, tempo e risorse. L’obiettivo principale è il recupero, parziale o totale, della funzionalità di ecosistemi degradati dalle attività umane, che risultano dunque impoveriti e, nei casi più estremi, sull’orlo del collasso. A subire il degrado può essere tanto un ecosistema naturale, come un’area protetta, quanto uno già antropizzato, come un’area agricola o un bosco gestito.

In quest’ultimo caso, l’intervento di recupero o ripristino è ancora più complesso, perché sono in gioco non soltanto la tutela di specie ed ecosistemi naturali, ma anche il valore culturale, sociale ed economico dell’area da gestire. Eppure, è fondamentale regolare questo genere di interventi anche in aree già antropizzate soprattutto in un mondo, come quello odierno, nel quale le regioni veramente ‘selvagge’, cioè libere da qualsiasi influenza delle attività umane presenti o passate, sono quasi inesistenti.

Ascolta l'intervista completa a Paolo Tarolli

A sottolineare tale complessità è Paolo Tarolli, professore ordinario di idraulica agraria all’università di Padova, esperto di sistemi territoriali e di gestione e conservazione delle aree agricole in risposta al cambiamento climatico. «Oggi, cambiamento climatico e consumo di suolo pongono gli ecosistemi sotto forte stress», sottolinea Tarolli. Per questo è centrale affrontare la questione del recupero di questi ecosistemi, come fa la nuova Nature Restoration Law proposta dalla Commissione Europea, ampiamente discussa e ancora non formalmente ratificata.

È importante tenere a mente che il recupero di ecosistemi degradati è uno strumento essenziale anche per la lotta alla crisi climatica: ripristinare un ecosistema significa non solo tutelare la biodiversità – oggi in rapido declino – che vive al suo interno, ma anche garantire la funzionalità dell’ecosistema stesso, e dunque assicurare la continuità di quei ‘servizi ecosistemici’ da cui le società umane dipendono direttamente. «Rendere la Terra più resiliente significa rendere più resilienti anche noi stessi», ricorda Tarolli.

Le tecniche per recuperare gli ecosistemi degradati sono numerose: «dalla riforestazione alla conservazione del suolo», elenca il professore, «ad esempio soluzioni basate sulla natura (note come nature based solutions) che consentano di ripristinare l’equilibrio ecologico promuovendo la biodiversità, oppure rendere l’agricoltura più sostenibile limitando le pratiche intensive e mantenendo elementi di continuità ecologica in tali aree».

«In alcuni casi, invece, intervenire è complesso: è il caso di territori fortemente urbanizzati come quello italiano, dove è più difficile, ad esempio, ripristinare corridoi ecologici dove la frammentazione del territorio è molto alta, come accade in pianura Padana». Tuttavia, anche in questi casi trovare soluzioni adeguate non è impossibile: «Abbiamo gli strumenti per effettuare operazioni di ripristino ecologico anche in aree urbane, in zone industriali o in regioni dove la pressione sul territorio dovuta all’agricoltura intensiva è forte».

Le pratiche di land restoration variano in base all’obiettivo d’azione: vi sono modalità e metodologie diverse a seconda del tipo di territorio da recuperare, il suo livello di degradazione e la storia del suo utilizzo. Un obiettivo molto discusso è quello del rewilding, che consiste nel riportare il territorio in questione alla presunta condizione ‘selvaggia’ precedente al degrado, condizione che è identificata come originaria. È quanto proveranno a realizzare i ricercatori che lavorano nell’area del fiume Klamath, una zona boscosa che, prima della costruzione delle dighe sul fiume, ospitava una variegata fauna fluviale che è progressivamente andata perduta.

Questo obiettivo, per quanto valido, non è però perseguibile ovunque. Infatti, come evidenzia Tarolli, è irragionevole puntare al rewilding – che può realizzarsi, ad esempio, sotto forma di riforestazione di aree precedentemente coltivate o sfruttate per altri usi umani – in zone di riconosciuto pregio paesaggistico, che sono frutto di un lungo percorso di coevoluzione tra l’essere umano e l’ecosistema locale. «In quei casi bisogna cambiare obiettivo, cercando di garantire la sostenibilità non solo sul piano ambientale, ma anche dal punto di vista socio-economico, soprattutto se le attività svolte nell’area sono fonte di sostentamento per gli abitanti». Al tempo stesso, prosegue l’esperto, questo non significa rinunciare al ripristino: è necessario trovare un bilanciamento tra le diverse esigenze.

Uno degli esempi che Paolo Tarolli propone riguarda il Veneto, e in particolare un’area caratterizzata da una coltura molto particolare, la vite, che ha valore storico, culturale e, ovviamente, economico, e la cui modernizzazione ha portato a una forma di agricoltura intensiva con un grande impatto sul territorio e sugli ecosistemi locali. «Abbiamo avviato un progetto di ricerca nella zona di Soave, dove si pratica la cosiddetta ‘viticoltura eroica’ (agricoltura praticata in aree molto scoscese mediante terrazzamenti e caratterizzata da una ridotta meccanizzazione, n.d.r.)», racconta il professore. «La prima domanda che ci siamo posti è stata se fosse possibile realizzare una forma di viticoltura sostenibile da tutti i punti di vista, e se fosse possibile rendere queste colture più resilienti, minimizzando l’erosione del suolo (tra le maggiori cause di degrado) e al tempo stesso garantendo un equilibrio con l’ecosistema locale».

LEGGI ANCHE

«A valle di una prima fase di ricerca, abbiamo dato una risposta positiva a questi interrogativi. Abbiamo osservato, ad esempio, che soluzioni come la copertura dell’intera area coltivata con uno strato erboso contribuiscono molto a ridurre l’erosione del suolo, e che l’utilizzo, a questo scopo, di specie nettarifere è positivo perché favorisce l’aumento degli insetti impollinatori, elementi fondamentali all’interno dell’ecosistema. Abbiamo dimostrato che una soluzione basata sulla natura come l’inserimento di una copertura erbacea garantisce la mitigazione dei processi erosivi senza intaccare la sostenibilità socio-economica della coltura. Un’altra soluzione dimostratasi molto efficace è la realizzazione di una forma di viticoltura non intensiva, ma intervallata da siepi o piccole aree boscate: quelle zone, infatti, si trasformano in ‘isole’ di biodiversità, e permettono di diversificare un paesaggio che rischia altrimenti di essere troppo monotono, contribuendo inoltre a mitigare gli effetti delle ondate di calore».

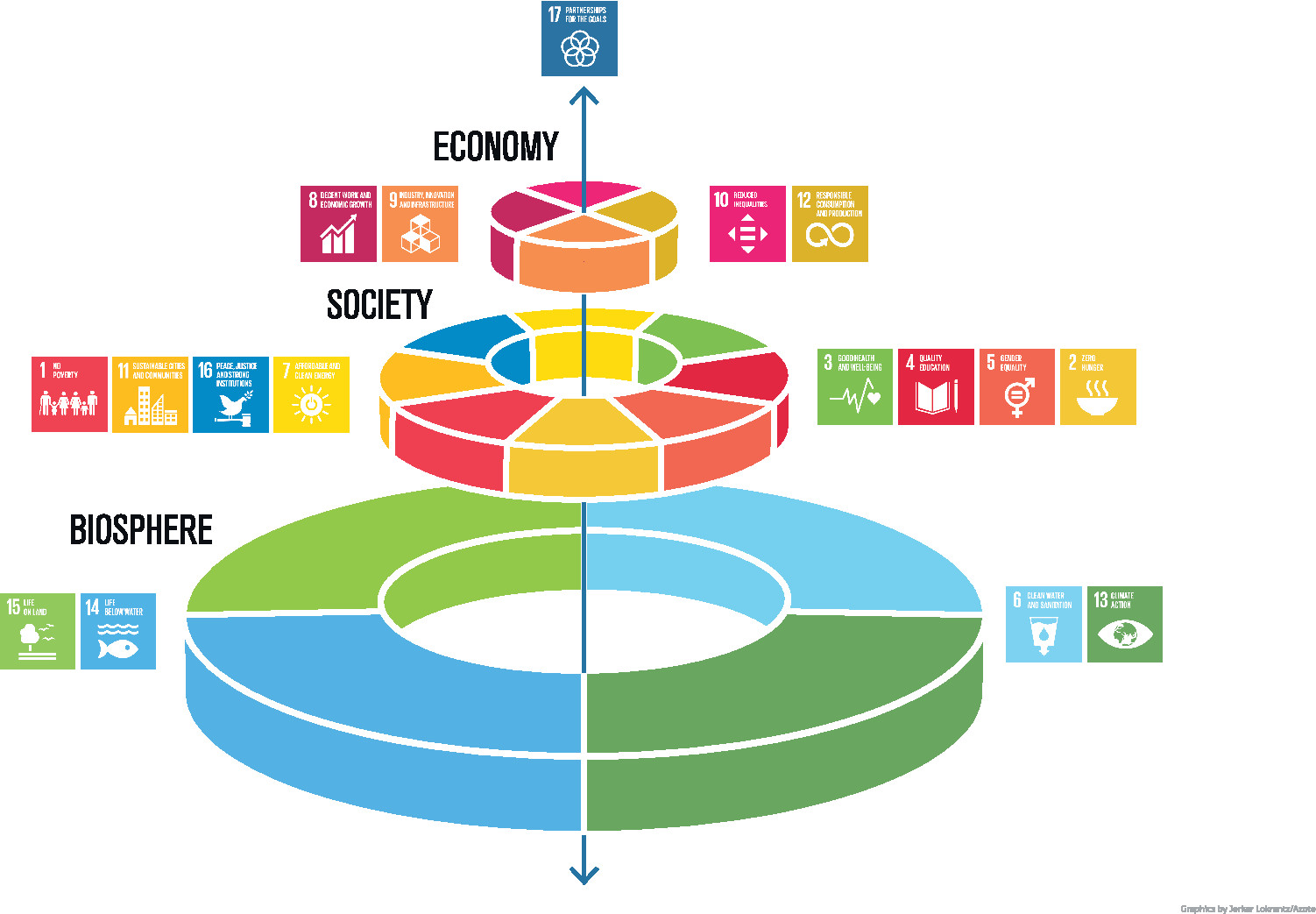

Questo tipo di approccio è interessante non solo per la sua funzionalità pratica, ma anche per i principi teorici ai quali si richiama: l’obiettivo di armonizzare le esigenze umane e quelle naturali, infatti, presuppone che si riconosca la coappartenenza della nostra e delle altre specie al mondo naturale. Questo approccio, incentrato sulle soluzioni basate sulla natura, mette in discussione l’uso intensivo del territorio attraverso la monocoltura, l’eccessiva meccanizzazione, l’uso indiscriminato di pesticidi o altri input chimici, e riconosce invece la possibilità di interagire con gli ecosistemi locali in modo più rispettoso e meno invasivo. Questo consente inoltre di rispettare i tre pilastri della sostenibilità (ambientale, sociale, economica), a loro volta direttamente legati ai diciassette obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

Un esempio particolarmente interessante per dimostrare l’efficacia di questo approccio è l’agricoltura costiera, la quale, come evidenzia Tarolli, è tra le attività umane più in pericolo per via della crisi climatica. «Non solo in Italia, ma in tutto il mondo l’agricoltura costiera è minacciata dall’innalzamento dei mari causato dal cambiamento del clima, dall’erosione delle coste – che sono sottoposte sempre più spesso a fenomeni meteorologici intensi come gli uragani – così come dall’intrusione del cuneo salino. Sempre più spesso, in futuro, si verificheranno anche nel nostro Paese situazioni simili a quella del 2022, quando, a causa della siccità, la portata dei fiumi si è ridotta a livelli minimi, e questa condizione, sommata all’innalzamento del livello del mare e, in alcuni casi, a fenomeni di subsidenza, ha fatto sì che l’acqua salata si infiltrasse nei terreni risalendo le aree interne per molti chilometri, salinizzando i suoli e danneggiando, anche irrimediabilmente, le colture».

«Si tratta di una situazione veramente drammatica», afferma il professore, «che sta ricevendo crescente attenzione in ambito scientifico perché sarà una delle grandi calamità del futuro: non bisogna dimenticare, infatti, che lungo le coste vivono moltissime persone e che l’attività agricola costiera è diffusa in numerose aree del mondo».

Per affrontare questo problema, le soluzioni basate sulla natura sembrano la risposta più promettente. Nel progettare interventi per mettere in sicurezza questo genere di attività, tuttavia, bisogna agire nel minor tempo possibile. La minaccia dell’erosione e della salinizzazione delle aree costiere è infatti incombente, e non sempre le soluzioni basate sulla natura offrono risultati in tempi brevi. L’approccio più efficace sembra dunque essere una combinazione di interventi strutturali (ad esempio, le paratoie mobili) e di soluzioni basate sulla natura. Tra queste, specifica il professore, vi è «il ripristino di buffer zones, cioè ‘aree cuscinetto’ vòlte a limitare la risalita del cuneo salino. Scartata l’ipotesi della piantumazione di mangrovie nelle aree costiere, largamente utilizzata nell’Asia orientale ma difficilmente praticabile in Europa per ovvie ragioni climatiche, alle nostre latitudini ci si può concentrare sul ripristino delle dune e delle aree umide costiere, che possono svolgere molteplici funzioni, dal ripristino ecosistemico, alla creazione di rifugi per varie specie, fino a valere come riserve di acqua dolce a cui attingere in periodi di siccità».

In regioni come quella italiana ed europea, i cui territori sono storicamente e profondamente segnati dall’impatto delle attività umane, la land restoration presenta una sfida forse ancora più impegnativa rispetto alle aree naturali. Qui, infatti, bisogna bilanciare interessi diversi, spesso in contrasto gli uni con gli altri e legati a interessi economici che rendono il cambiamento ancora più difficile.

La "torta nuziale" degli obiettivi di sostenibilità. Foto: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University CC BY-ND 3.0

Ma, come mostra la rappresentazione ‘a torta nuziale’ dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, bisogna tenere a mente che senza sostenibilità ambientale non può esservi sostenibilità sociale, e in mancanza di un equilibrio tra queste due dimensioni non può esservi sostenibilità economica. Come si sta faticosamente provando a fare in Unione Europea mediante la Nature Restoration Law, bisogna dare priorità alla tutela e al recupero della diversità biologica ed ecologica del pianeta, senza voler eliminare la presenza umana dalle aree da tutelare, ma promuovendo un modello di convivenza e sviluppo più consapevole, responsabile e rispettoso degli interessi non umani.