CULTURA

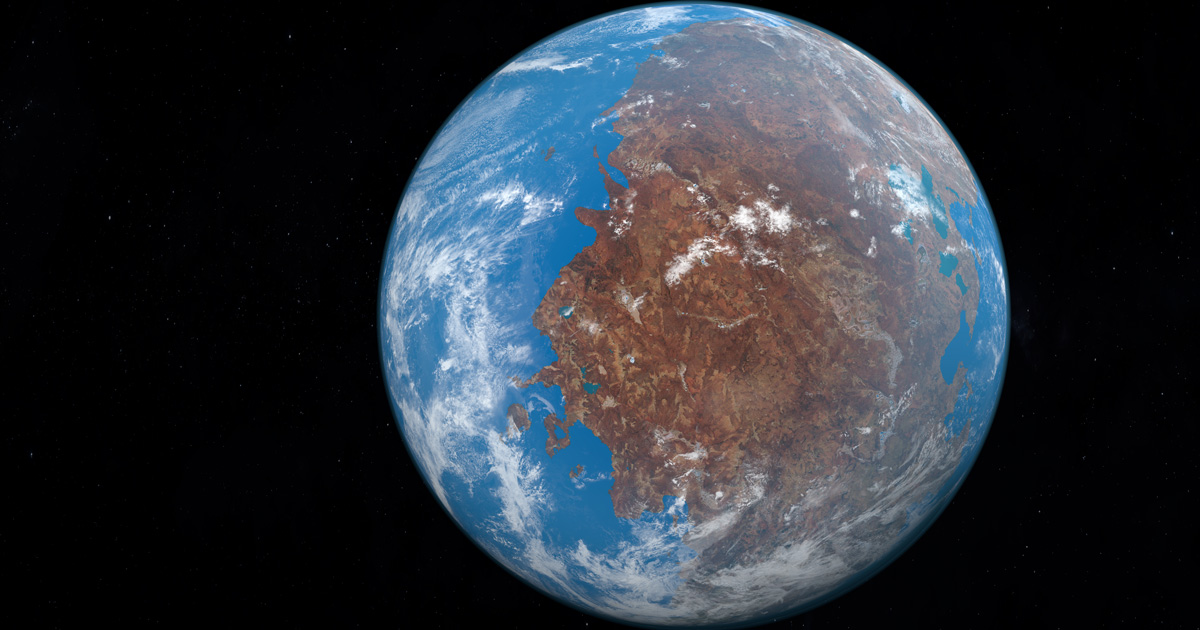

In superficie c’è più oceano che terra, forse siamo marini oltre che terreni

Si sa. Oltre 250 milioni di anni fa (verso la fine del Paleozoico, più o meno dal Triassico) sul pianeta Terra esisteva un unico vasto mare oceanico, denominato Pantalassa, intorno a un’unica grande massa territoriale, denominata Pangea, formatasi in seguito alla collisione di blocchi continentali diversi da quelli che costituiscono gli attuali continenti, secondo le dinamiche della tettonica delle placche. Nei successivi milioni di anni (durante e dopo il Mesozoico), la Pangea ha iniziato a frammentarsi, lentamente determinando l’attuale configurazione di più continenti e di più bacini oceanici. La frase più sintetica in argomento l’ha scritta Sir Arthur Charles Clarke (Minehead, 16 dicembre 1917 - Colombo, 19 marzo 2008), famoso autore di fantascienza e inventore britannico: “Bisognerebbe chiamare la Terra Oceano, perché tutte le masse terrestri sono isole” (corsivo mio). Clarke pubblicò nel 1963 lo splendido romanzo People of the Sea (“Le porte dell’oceano” in italiano), ambientato a metà del secolo successivo (il nostro, il ventunesimo) in un’isola a est del continente australiano, nel quale i delfini salveranno gli umani, fra l’altro.

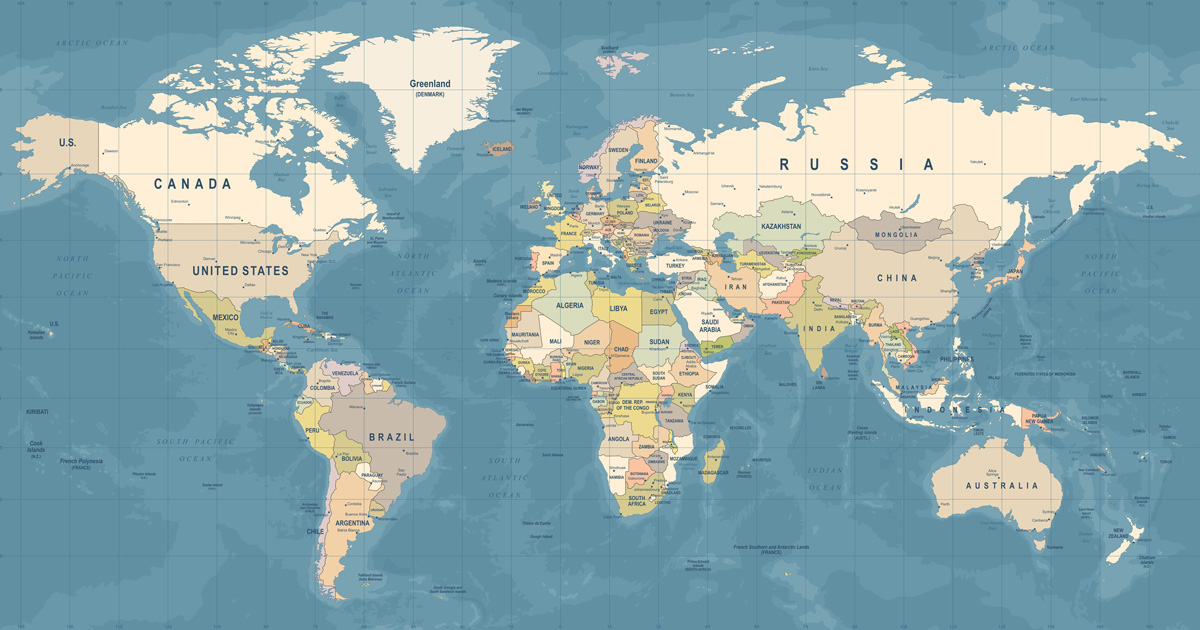

Se visionate in piano una mappa dell’intero mondo appare evidente: la maggior parte della superficie è coperta di acque connesse, in genere colorata in azzurro; la Terra terra non supera il trenta per cento del totale; le masse continentali sono separate l’una dall’altra, invece la Terra oceano no; tutte le acque “terrestri” sono interrelate (anche quella presente all’interno dei continenti, tramite i bacini idrografici e il ciclo delle acque, ma questa è un’altra storia). Esperti e scienziati tendono, conseguentemente, a sottolineare l’esistenza di un unico oceano grande mondiale che ricopre oltre il settanta per cento del pianeta, diversificato in bacini oceanici biodiversi che oggi dovrebbero ammontare a cinque: Pacifico, Atlantico, Indiano, Artico e Antartico (ultimo a essere riconosciuto ufficialmente e recentemente, per quanto proseguano discussioni e contrasti). Il “bacino” è una depressione a forma di piattino (non piatta) sotto il livello del mare che consente all’acqua di fluire al suo interno. Confina con margini continentali (in continua evoluzione), che si estendono verso il mare in vari gradi di inclinazione; proprio l’inclinazione determina la quantità di acqua salata che scorre nei bacini, complessivamente circa il 97% della fornitura d’acqua della terra.

Riproduzione del pianeta Terra con la Pangea e il Pantalassa

Il nuovo volume scientifico della bella collana Iperborea (Milano) The Passenger “per esploratori del mondo”, è proprio dedicato al singolare Oceano, pag. 192 euro 19,50, 2022, con testi dei primi mesi dell’anno, perlopiù tradotti dall’inglese (solo uno del 2013 e un altro del 2015). Il pianeta è acquatico, or dunque, prima e adesso. Quando ti immergi sott’acqua è come immergersi nella storia della vita sulla terra. Ci trovi tutte le principali specie di esseri viventi: dalle spugne ai coralli, dai granchi alle meduse, dai pesci, ai delfini e alle balene. L’oceano è una biblioteca della vita. Forse dobbiamo essere meno non solo antropocentrici ma anche terrocentrici. Tutte le masse terrestri del pianeta sono isole e occupano meno del trenta per cento del globo. Il resto è acqua, per la quasi totalità salata: tanti mari vicini e lontani, fra loro e con il territorio più o meno vasto dietro coste, lagune, golfi, canali (anche chiarire la differenza fra continenti e isole non continente è un’altra storia.

In un modo o nell’altro, l’oceano andrà avanti senza di noi, non viceversa: contiene tutti gli ingredienti che rendono possibile la nostra esistenza e non ci siamo resi conto che, distruggendolo, stiamo distruggendo il nostro sistema di supporto vitale. Dobbiamo ripopolare, rimettere a posto ciò che abbiamo perso e salvare ciò che rimane La pesca industriale sta depauperando i nostri mari. Il pesce è considerato una risorsa gratuita: basta uscire e prenderselo. La perdita non si vede ma perdiamo tonnellate di animali. Non fa bene all’oceano e non fa bene al clima, come anche usare specchi d’acqua come discarica per lo smaltimento di ciò che non ci serve. La nostra priorità numero uno dovrebbe essere quella di smettere di avere un impatto. Per prima cosa, non fare danni. La conoscenza scientifica c’è già, ma non è stata ancora interiorizzata nella mentalità collettiva.

Questi sono alcuni spunti del competente interessante dialogo fra due splendide scienziate, un’educazione oceanica per introdurre gli altri testi del lvolume: la giovane biologa marina peruviana Kerstin Forsberg (1984) ha intervistato la mitica oceanografa statunitense Sylvia Earle (1935). La collana del libro appena uscito è ormai nota e molto apprezzata, commissiona o raccoglie articoli recenti su luoghi umani del pianeta (città ed ecosistemi) in bei volumi illustrati e vuol farci meglio capire, in questo caso, che gli esseri umani siamo “creature marine”. Abbiamo bisogno dell’oceano quanto ogni polpo, calamaro, balena o barriera corallina: niente oceano, niente vita, niente umanità. Il nostro è un pianeta Oceano: prendercene cura e costruire un rapporto personale (pure letterario) con l’oceano è certamente la chiave per garantirne la conservazione. Il volume è ricco di foto (d’autore), dati, grafici, schede, infografiche (originali e ben leggibili).

In Oceano, dopo la premessa “rieducativa”, si possono leggere brevi saggi tematici, dello storico britannico Richard Hamblyn sull’evoluzione e sul linguaggio delle onde marine; della giornalista britannica Rose George sull’industria mercantile dei trasporti marini a bordo di un’immensa nave portacontainer; dei giornalisti norvegesi Eskil Engdal e Kjetil Sæter sul lungo periglioso inseguimento nel dicembre 2014 a uno dei principali pescherecci di frodo; dello scrittore britannico Philip Hoare sulle maestose balene, con le quali si può tranquillamente nuotare insieme, per esempio nelle acque delle Azzorre; della giornalista britannica Tabitha Lasley sulle piattaforme petrolifere e gli uomini che ci lavorano; degli italiani Giovanni Soldini (skypper) e Antonello Provenzale (geoscienziato) su correnti, plancton e ghiacci, in forma di dialogo; della giornalista italiana Valentina Pigmei sui “vagabondi del mare”, quel variegato popolo di persone che passano oggi la vita in mare, rinunciando spesso a mestieri sicuri per un’esistenza meno comoda e più rischiosa.

Prima dell’appendice sui libri (di un docente velista svedese), della playlist (di un ingegnere nautico italiano) e della breve bibliografia, il saggio finale di Oceano risulta molto interessante. Lo ha scritto il giornalista britannico Simon Winchester, che tenta l’entusiasmante ricostruzione delle millenarie navigazioni su canoe nel Pacifico, padroneggiando i mari senza strumenti moderni e senza sottomettere altri umani. L’autore parte dall’espressione hawaiana mãlama honua che indica il dovere dell’umanità di “prenderci cura della nostra Terra”. Per diffondere quel messaggio, nel maggio 2014 una venerabile barca a due vele gemelle lasciò l’isola di Oahu per una missione durata tre anni attorno al mondo, con un equipaggio di trenta uomini. La barca Hōkūle’a (Arturo, la stella della felicità) era stata varata nel 1975 e circa quaranta anni dopo percorse 47 mila (!) miglia nautiche attraverso bacini oceanici e mari del mondo (Pacifico, Indiano, Atlantico, Mediterraneo, Caraibi), in acque dove nessuno di loro aveva mai navigato, sotto costellazioni che nessuno di loro aveva mai visto, senza utilizzo di strumenti di navigazione di alcun tipo: niente bussola, sestante, radar, radio, gps!

Pochi anni fa quegli hawaiani circumnavigarono il mondo in solitaria, raccontando in presa diretta qualcosa di decisivo sull’evoluzione della navigazione nel Neolitico (e forse alla fine del Paleolitico) e su come alcune isole siano state raggiunte (almeno) dai sapiens senza solo camminare. A lungo, non si è né saputo con certezza né capito con scienza come sia stata popolata quella vasta area del Pacifico centrale, l’abbassamento del mare non poteva entrarci per nulla (né verso le Americhe, né verso l’Asia), caso e imbarcazioni alla deriva risultano ovviamente difficili da dimostrare. Ormai prove sia genetiche che linguistiche hanno confermato che alle Hawaii (Polinesia settentrionale, di fronte a Messico) si arrivò dall’Asia non dall’America e che melanesiani e micronesiani (più vicini all’Asia) oltre che polinesiani furono sapienti di imprese marinaresche internazionali. Almeno da cinquemila anni fa gli abitanti degli arcipelaghi delle Filippine e del Mar Cinese meridionale avevano cominciato a spostarsi sia verso ovest che verso est a bordo delle loro canoe, arrivando a popolare isole lontane quanto il Madagascar nell’Oceano Indiano e l’Isola di Pasqua nel Pacifico.

I popoli dell’immenso Pacifico settentrionale e meridionale (rispetto all’Equatore) fra continente asiatico e continente americano navigavano, pagaiavano, fondavano comunità, programmavano viaggi di ritorno, commerciavano, coltivavano vegetali e pescavano. È noto, peraltro, che la navigazione consapevole e organizzata nel Paleolitico era più sviluppata nel Pacifico che nel Mediterraneo (succube delle dinamiche del livello del mare). Il fulcro del contributo di Winchester (che meno di dieci anni fa ha scritto due libri su bacini oceanici, Atlantico e Pacifico) è costituito dalle Hawaii, oggi uno dei cinquanta Stati degli Usa; manca ovviamente la comparazione con altre storie della navigazione e, certo, pure il Mediterraneo era già dei popoli del mare varie migliaia di anni fa ed è innegabile la svolta atlantica dopo il 1492 con l’introduzione di innovative strumentazioni tecniche e scientifiche. Tuttavia, le antichissime traversate intercontinentali dai mari del nord furono fenomeni relativamente episodici e l’antropizzazione delle isole del Mediterraneo riguarda comunque un minuscolo mare di mezzo. Le distanze mediterranee sono incomparabilmente minori rispetto al Pacifico, pur se in parte il fenomeno sociale fu simile.

L’autore distingue, opportunamente, Melanesia e Polinesia. Nel primo caso, grazie a fortuiti movimenti tettonici, le isole pacifiche sono disposte grosso modo in linee diagonali e più raggruppate che altrove. Spostarsi da un arcipelago all’altro richiede raramente un viaggio superiore alle trecento miglia. Così, gli antichi melanesiani e papuani riuscirono a organizzare spedizioni di successo verso le Hawaii, le distanze furono superate. Non erano vagabondi dell’oceano, e nemmeno nomadi marini. “Piuttosto, vediamoli come si vedono loro: come un popolo stanziale separato da distese di mare”, sintetizza l’autore. Nel secondo caso, la Polinesia attuale, una specie di triangolo delimitato dalle Hawaii a nord, dall’Isola di Pasqua a est e dalla massa imponente della Nuova Zelanda a ovest, è quasi solo acqua marina, una distesa di 35 milioni di chilometri quadrati di oceano, disseminato di poche isole, con immense distanze fra terreferme.

Eppure, la Polinesia fu abitata di proposito, non da derive casuali, abbiamo faticato secoli ad accettare l’idea, anzi l’abbiamo negata ed estirpata con la colonizzazione europea: per millenni lì avevano risieduto navigatori abilissimi, in grado di orientarsi senza l’utilizzo di nessuno dei dispositivi moderni e senza logica di “conquistatori” di altre isole, popoli, lingue, culture. Polinesiani e nativi americani hanno continuato a frequentarsi, non hanno atteso la “scoperta” dell’America. Nel 2016 la canoa Hōkūle’a è stata condotta senza strumenti da umani attraverso 2600 miglia di oceano (4230 chilometri, metro più metro meno, da molto sopra a molto sotto l’equatore) dalle Hawaii a Tahiti, simbolo contemporaneo di un’altra geografia e di un’altra storia contemporanee, costruita a somiglianza di due grosse imbarcazioni da viaggio che Cook aveva visto e disegnato sui suoi diari due secoli prima, quand’era a Tonga e Tahiti.