SCIENZA E RICERCA

La variante inglese in Italia e il suo effetto su scuole e bambini

Pochi giorni fa è stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) la relazione tecnica della prima indagine sulla variante inglese di Sars-CoV-2.

Nota come B.1.1.7 o VOC 202012/01, è stata individuata per la prima volta a dicembre 2020 nel Kent, una contea sud-orientale del Regno Unito, anche se studi retrospettivi l’hanno fatta risalire a settembre. A inizio febbraio la sua presenza è stata attestata in 80 Paesi del mondo, tra cui anche l’Italia.

È caratterizzata da 17 mutazioni che la distinguono dal ceppo che è stato individuato a Wuhan a gennaio 2020. Alcune di queste modificano la morfologia della proteina Spike, che si lega ai recettori ACE2 delle nostre cellule e permette al virus di entrare nel nostro organismo.

In particolare la mutazione N501Y perfeziona l’adesione tra proteina e recettore, aumentando la trasmissibilità del virus di circa il 60% (sebbene altre stime dicano tra il 30% e il 50%), ma non la severità dei sintomi della malattia.

Un’altra mutazione poi, la delezione 69-70, può portare a risultati falsi negativi in alcuni test diagnostici: il fenomeno è noto come S-gene target failure. A questo proposito il ministero della salute ha rilasciato il 15 febbraio una circolare che aggiorna le specifiche che devono avere i test per ovviare a questo ostacolo.

Inoltre un recente studio di Harvard compiuto sugli atleti dell’NBA, la lega statunitense di basket che esegue frequenti test su giocatori e membri dello staff, suggerisce che la durata dell’infezione da variante inglese sia più lunga.

We thought B.1.1.7's increased infectiousness was due to higher viral load. New data from @NBA players and staff, with frequent sampling, suggests it's related to delayed clearance, longer duration of infectionshttps://t.co/NqXH0eHGuJ @StephenKissler @yhgrad and colleagues pic.twitter.com/T352viTcxp

— Eric Topol (@EricTopol) February 17, 2021

In Inghilterra nel frattempo sono state individuate altre varianti inglesi. Quella di Bristol e quella di Liverpool presentano anche la mutazione E484K che rende il virus più difficilmente identificabile dagli anticorpi (si parla di immune evasion). La stessa mutazione è presente nella variante brasiliana e in quella sudafricana. Per quest’ultima il vaccino di AstraZeneca è risultato poco efficace e anche quello di Pfizer sembrerebbe ora avere un'efficacia ridotta di due terzi.

Ma in Inghilterra è stata trovata di recente un’altra variante ancora nota come B.1.525 che si pensa possa essere collegata alla Nigeria. La “variante nigeriana” sarebbe stata individuata pochi giorni fa anche a Napoli dall’Istituto Pascale dell’università Federico II.

In Italia per ora la relazione dell’ISS si è concentrata sulla variante inglese del Kent. All’indagine, effettuata in collaborazione tra ISS, Fondazione Bruno Kessler e Ministero della Salute, hanno partecipato 16 Regioni per un totale di 82 laboratori.

Le analisi di sequenziamento genomico hanno stabilito che la variante inglese è presente nell’88% delle Regioni considerate e che la sua prevalenza varia ancora notevolmente da una Regione all’altra, dallo 0% fino a quasi il 60%. Le analisi hanno concluso che il 4 e il 5 febbraio la diffusione della variante inglese era pari al 17,8% di tutte le infezioni da Sars-CoV-2.

Nonostante il campione considerato dall’analisi italiana sia più ristretto rispetto a quello di Paesi come il Regno Unito, che gode di strutture di sequenziamento finanziate dallo Stato, i dati ottenuti sono in linea con quelli di indagini analoghe condotte in altri Paesi europei.

Le prime segnalazioni di variante inglese sono arrivate dalla provincia di Chieti, in Abruzzo, una regione che fa meglio di altre in tema di sorveglianza molecolare, uno strumento oggi quanto mai necessario ma la cui organizzazione a livello centrale in Italia non è ancora stata impostata adeguatamente. La relazione segnala che è “necessario continuare a monitorizzare con grande attenzione”, poiché “la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguate”.

Viene segnalato inoltre che nella provincia di Perugia, in Umbria, è stata individuata anche la variante brasiliana, o P.1. Ciononostante la relazione non fornisce il dettaglio regionale della distribuzione delle nuove varianti.

La relazione inoltre riporta che al momento non sono disponibili i dati di infezione relativi alle fasce di età dei casi selezionati per l’indagine, né quelli relativi alla possibile appartenenza a focolai e alla geo-localizzazione.

Viene solo riportato che “l’ampio range di prevalenze, tra 0% e 59%, sembra suggerire una diversa maturità della sub-epidemia, determinata probabilmente da differenze nella data di introduzione della variante stessa. È presumibile pertanto che tali differenze vadano ad appiattirsi nel corso del tempo” e, aggiungono i membri dell’ISS, “è prevedibile che questa (la variante inglese, ndr) nelle prossime settimane diventi dominante nello scenario italiano ed europeo”.

Variante inglese e bambini

Un’ulteriore preoccupazione che la variante inglese reca con sé riguarda la suscettibilità dei più giovani. I bambini infatti, oltre ad avere un sistema immunitario più pronto, avrebbero anche meno recettori ACE2 rispetto agli adulti e pertanto si sono dimostrati finora meno esposti all’attacco del virus.

Da Israele tuttavia, dove si è registrata una notevole circolazione della variante inglese nelle scorse settimane, è stato segnalato un notevole aumento di incidenza delle infezioni tra bambini e adolescenti. Solo a gennaio sono state registrate più di 50.000 infezioni, il valore più alto che Israele ha mai registrato in un solo mese tra i minorenni, riporta il British Medical Journal. L’aumento di incidenza tra coloro che hanno meno di 10 anni sarebbe stato del 23%.

In Israele pertanto, nonostante l’elevato ritmo con cui sono state sostenute le vaccinazioni e i segnali di riduzione della trasmissione che deriverebbero dall’impiego del vaccino a mRNA della Pfizer, è stata avanzata molta cautela a riguardo della riapertura delle scuole.

Segnali analoghi sono arrivati purtroppo anche dall’Italia, dove in provincia di Brescia, a Corzano, il 3 febbraio si è infettato con la variante inglese il 10% della popolazione, 140 persone su 1400 abitanti. Il 60% dei contagiati erano bambini della scuola elementare e materna, gran parte dei quali è risultata asintomatica. Nessuno ha riportato complicazioni gravi.

La domanda che si sono posti scienziati e autorità sanitarie è se la variante inglese costituisca una minaccia maggiore per i più piccoli. Dopo aver raccolto dati preliminari che sembravano andare in questa direzione, oggi si pensa che la risposta a questa domanda sia negativa.

Un aggiornamento del 15 febbraio dello European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) infatti riporta che la variante inglese non sarebbe affatto più pericolosa per i bambini, anzi: “I bambini, in particolare i bambini più piccoli, sembrano essere meno suscettibili all'infezione da SARS-CoV-2 rispetto ai bambini più grandi e agli adulti, il che sembra verificarsi anche per la variante B.1.1.7” si legge a pagina 13 del rapporto.

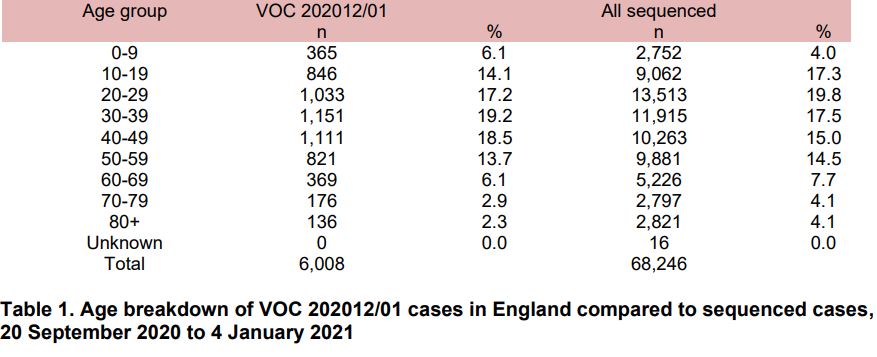

L’ECDC infatti fa riferimento a uno studio di monitoraggio inglese del Pulic Health England, secondo il quale la trasmissibilità della variante inglese è maggiore in tutte le fasce d’età rispetto a versioni precedenti del virus, ma nei bambini sotto i 10 anni l’incidenza è minore rispetto agli adolescenti (tra i 10 e i 19 anni) che a loro volta sono meno suscettibili rispetto agli adulti. Complessivamente si ritiene che i bambini trasmettano la variante inglese con una frequenza pari alla metà di quanto fanno gli adulti. Risultati analoghi si stanno registrando anche per quanto riguarda la variante sudafricana.

Da "Investigation of novel SARS-CoV-2 variant, Variant of Concern 202012/01, Technical briefing 3" Public Health England

Scuole e vaccini

È quindi ragionevole ritenere, ad oggi, che l’aumento di infezioni tra bambini e adolescenti osservata in Israele e in piccole località come Corzano sia dovuta a una generale maggiore trasmissibilità della variante inglese, che sfrutta in particolare la socialità e i contatti che si generano di frequente tra minorenni, senza necessariamente aver bisogno di una qualche loro specifica predisposizione biologica. Al contrario, sarebbero proprio le predisposizioni biologiche dei più piccoli (meno recettori ACE2 e più cellule T della memoria immunuitaria) a renderli meno suscettibili degli adulti.

Cionondimeno, l’attenzione va tenuta alta sulle scuole. La maggiore trasmissibilità delle nuove varianti infatti “aumenta la probabilità di insorgenza di casi di COVID-19 in ambiente scolastico” si legge nel rapporto dell’ECDC. “Questo crea la possibilità di ulteriore trasmissione a scuola prima e successivamente in ambiente domestico, specialmente in assenza di appropriate misure di mitigazione all’interno delle scuole”.

Finora, i vaccini che hanno ricevuto l’autorizzazione all’uso sono stati sperimentati, e dunque hanno dimostrato la loro efficacia, solo su individui con età maggiore di 16 o 18 anni. Se si vuole raggiungere l’immunità di comunità occorrerà trovare una soluzione protettiva anche e soprattutto per gli adolescenti.

Portare a termine un trial clinico su adolescenti tuttavia non è cosa facile, riporta il New York Times, sia da un punto di vista etico e legale (il consenso deve essere concordato con i genitori), sia da un punto di vista meramente logistico e organizzativo: sono meno propensi degli adulti a tenere un diario dei sintomi o ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni.

Le case farmaceutiche tuttavia si stanno dando da fare e hanno messo in piedi trial clinici che coinvolgono bambini tra i 12 e i 15 anni (Pfizer) e tra i 12 e i 17 anni (Moderna). AstraZeneca ha reclutato 300 volontari compresi tra i 6 e i 17 anni. Altre compagnie mirano ad avviarne altri includendo bambini fino ai 5 anni d’età, a cui verosimilmente verranno somministrati dosaggi più bassi.

Sarà anche grazie a un braccio arrossato, qualche lacrima e un pianto che le scuole potranno tornare a ospitare e a crescere le nuove generazioni.